ジムニーのグローブボックスの外し方でお困りではありませんか。

実は、この作業は単なる内装の外し方を覚えるだけでなく、エアコンフィルターの交換や便利なUSB電源の増設といった、さまざまなDIYカスタマイズへの第一歩となります。

しかし、無理に作業を進めて失敗や後悔をしないためには、正しい知識が不可欠です。

この記事では、グローブボックスカバーを安全に取り外す手順から、気になる異音を防ぐグローブボックスのクッションの取り付け方、さらにはグローブボックス内の仕切りを活用した収納術まで、初心者の方にも分かりやすく徹底的に解説します。

この記事を読むことで、以下の点について理解を深めることができます。

- ジムニーのグローブボックスを傷つけずに外す具体的な手順

- エアコンフィルター交換やヒューズボックスへのアクセス方法

- ドライブレコーダーやUSB電源を安全に取り付ける配線テクニック

- グローブボックス周りの異音対策と収納力を向上させるアイデア

ジムニーのグローブボックスの外し方の基本

- 内装の外し方の手順と注意点

- グローブボックスカバーの構造を理解する

- 公式手順とオーナー推奨手順の違い

- 再取り付けをスムーズに行うコツ

- グローブボックスのクッションで異音対策

内装の外し方の手順と注意点

ジムニーの内装DIYにおいて、グローブボックスの脱着は、多くのオーナーが最初に挑戦する基本的な作業です。

この工程をマスターすることは、愛車のメンテナンス性を飛躍的に向上させ、より高度なカスタマイズへの扉を開く鍵となります。

しかし、手順や注意点を軽視すると、内装部品のツメを破損させたり、ダッシュボードに意図しない傷を付けてしまったりといったトラブルにつながる可能性があります。

焦りは禁物、力任せにしない

最も重要な心構えは、力任せに作業しないことです。

ジムニーのグローブボックスは、正しい手順と方向に適切な力を加えることで、驚くほどスムーズに取り外せるよう設計されています。

もし作業中に「硬くて外れない」と感じた場合は、それは手順が間違っているサインかもしれません。

一度深呼吸をして力を抜き、作業の方向性やアプローチが正しいかを見直す冷静さが、部品の破損を防ぎます。

作業環境、特に気温への配慮

見落としがちですが、作業環境の気温も成功を左右する重要な要素です。

自動車の内装に多用されるABS樹脂やポリプロピレン(PP)といったプラスチック部品は、温度によってその性質が大きく変化します。

特に気温の低い冬場は、プラスチックが硬化して柔軟性が失われるため、夏場に比べてツメが折れたり割れたりするリスクが格段に高まります。

寒い時期に作業を行う際は、事前に車内を暖房で十分に暖めてから開始するなど、少しの配慮が愛車を傷から守ることにつながります。

グローブボックスカバーの構造を理解する

なぜジムニーのグローブボックスが、時に外しにくいと感じられるのでしょうか。

その答えは、ダッシュボードへの固定構造を理解することで明確になります。

この構造を頭に入れておくだけで、闇雲に力を加えるのではなく、どの部分にどうアプローチすれば良いかが論理的に分かり、作業の成功率が飛躍的に向上します。

グローブボックスは、主に上下2つの異なる機構でダッシュボードに固定されています。

上部固定機構:左右のストッパー

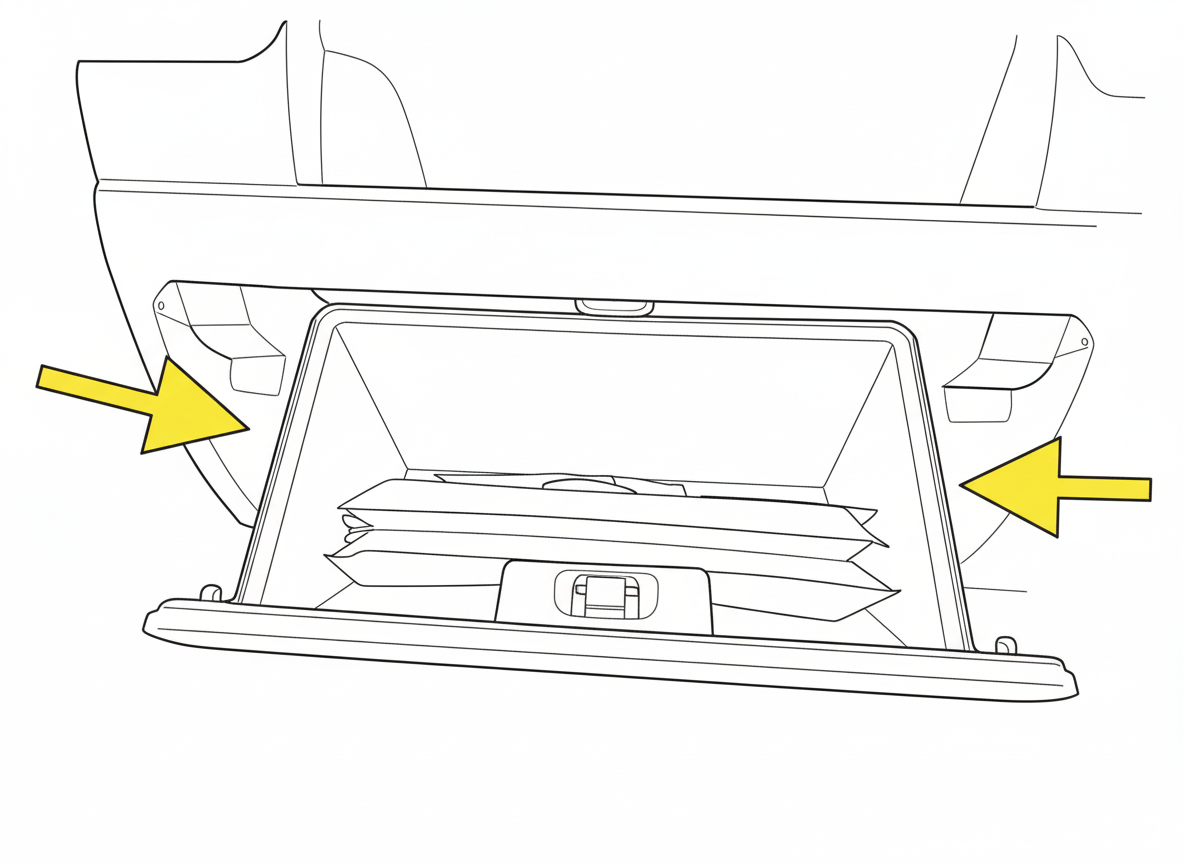

ボックスの上部左右には、開閉時に一定の角度で動きを止めるための「ストッパー」と呼ばれるツメ状の部分があります。

メーカーが推奨する公式手順では、このストッパーを乗り越えさせるために、ボックスの側面を内側へたわませるよう指示されています。

しかし、このストッパー周辺のプラスチックは剛性が高く、相当な力を加えないとたわまないため、多くのユーザーがここで困難を感じるのです。

下部固定機構:左右のU字型ヒンジ

ボックスの下部には、開閉の軸となる左右2箇所の「U字型ヒンジ(丁番)」があります。

このU字型の受け部分が、ダッシュボード側の軸(シャフト)にはまり込むことで、スムーズな開閉動作を実現しています。

後ほど詳しく解説する「オーナー推奨の方法」は、このヒンジの構造的特徴を巧みに利用した、非常に合理的で安全なアプローチです。

この2点の固定機構を意識することが、脱着作業を攻略する第一歩となります。

公式手順とオーナー推奨手順の違い

ジムニーのグローブボックス取り外しには、メーカーの取扱説明書に記載されている「公式手順」と、長年の経験を持つオーナーたちの集合知から生まれた、より実践的な「オーナー推奨手順」の2通りが存在します。

それぞれのメリットとデメリットを正確に理解し、ご自身の状況に合った安全な方法を選択することが、DIYを成功に導くための重要な判断となります。

公式手順とその現実的な問題点

スズキの公式マニュアルでは、グローブボックスの両側面を内側へ強く押し込み、ダッシュボード側のフレームにあるストッパーを乗り越えさせてから手前に引き出す、と説明されています。

理論上はシンプルですが、この方法は多くのオーナーから次のような声が上がっています。

- 過大な力が必要: 「とにかく硬い」というのが共通の認識です。

- いたちごっこ状態: 片側のストッパーを外しても、もう片方に取り組んでいるうちに戻ってしまう現象が起きがちです。

- 破損リスク: 無理な力を加えることで、ボックス本体やストッパーのツメを破損させてしまうリスクが、特にプラスチックが硬化する冬季に高まります。

これらの理由から、多くの経験豊富なオーナーは公式手順を避ける傾向にあります。

オーナー推奨手順:ヒンジ分離による安全なアプローチ

コミュニティで確立され、広く支持されているのが、下部のヒンジから分離させる方法です。

このアプローチは、公式手順に比べてはるかに少ない力で、部品にストレスをかけることなく安全に作業できる点が最大のメリットです。

-

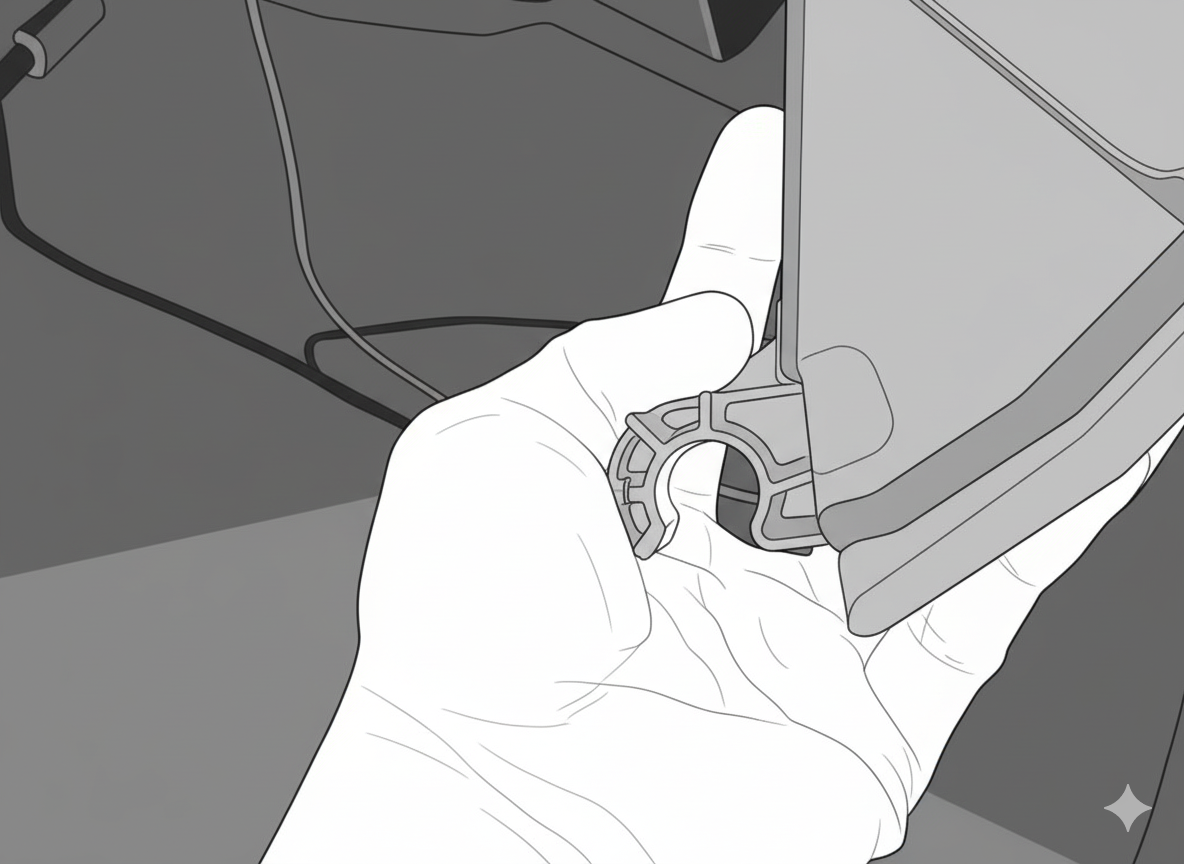

- ヒンジの位置確認: グローブボックスを完全に開き、下部でダッシュボードと接続している左右2箇所のU字型ヒンジを目視で確認します。

- 適切なグリップ: ボックスの裏側(エンジンルーム側)には、強度を保つための補強リブ(格子状の骨組み)があります。ここに指をかけると、滑ることなく確実に力を伝えることができます。

- 力を加える方向(最重要): ここが最大のポイントです。ボックスを手前に引くのではなく、背面パネルの面と平行な向き、つまり車両の真上方向へ引き上げます。

- ヒンジの分離: まず片側のヒンジに集中し、真上に「クイッ」と持ち上げます。ヒンジを軸から完全に抜き去る必要はありません。軸からわずかに浮き上がるだけで十分です。片側が浮いたら、もう一方も同様に作業します。

- ボックスの取り出し: 左右のヒンジが軸から少し浮くだけで、ボックス全体がフリーな状態になります。これにより上部のストッパーにも干渉しなくなるため、あとは何の抵抗もなく簡単に手前に引き出すことができます。

この方法は、てこの原理を応用するように、無理なく勘合を解除できるため、あらゆるジムニーオーナーにとって最善の選択肢と言えるでしょう。

再取り付けをスムーズに行うコツ

グローブボックスの再取り付けは、取り外しの逆の手順を踏むだけですが、確実な固定ができていないと、走行中の異音やガタつきの直接的な原因となります。

いくつかの簡単なコツを押さえることで、誰でもスムーズかつ確実に取り付けを完了させることができます。

1. 上部ガイドの位置合わせ

まず、グローブボックス上部にあるガイド部分(ストッパー)を、ダッシュボード側の受け部分に軽く合わせます。

この初期位置が大きくずれていると、下部のヒンジが正しい位置にはまらず、取り付けに手間取ることになります。

2. 下部ヒンジの確実な固定

次に、下部にある左右のU字型ヒンジを、ダッシュボード側の軸にしっかりと狙いを定めます。

そして、ボックスの上から均等に力を加え、ヒンジを軸に押し込みます。

この時、「カチッ」または「コクッ」という確かな手応えと音が、ヒンジが完全にはまった合図です。

この感触がない場合、ヒンジが中途半端にしかはまっておらず、使用中に突然外れる危険性があります。

必ず左右両方のヒンジが完全にはまったことを、手応えと音で確認してください。

3. 異音対策を施す絶好の機会

この再取り付けのタイミングは、もし以前からグローブボックス周辺のガタつきや異音に悩まされていた場合、その対策を施す絶好の機会です。

取り付ける前のひと手間で、ドライブの快適性が大きく向上します。

具体的な対策については、次のセクションで詳しく解説します。

グローブボックスのクッションで異音対策

ジムニーオーナーの間で比較的よく聞かれる悩みの一つが、特に荒れた路面を走行中にグローブボックス周辺から聞こえる「カタカタ」「コトコト」といった微細な異音です。

この多くは、走行中の振動によって、グローブボックスのドアとダッシュボードのフレームが繰り返し接触することで発生する共振音です。

幸い、この問題はいくつかの簡単な対策で劇的に改善することが可能です。

解決策1:緩衝テープによる手軽な対策

最もコストパフォーマンスに優れ、効果的な方法が、クッション性のあるテープを戦略的に貼り付けることです。

カー用品店などで容易に入手できるエーモン社製の「ショックノンテープ」のような、厚さ数ミリのEPDM(エチレンプロピレンゴム)系スポンジテープを用意します。

これを、ダッシュボード側で、グローブボックスのドアについているゴム製のストッパー(ダンパー)が当たる部分に貼り付けます。

わずかこれだけで、プラスチック同士の硬い接触がなくなり、振動が吸収され、不快な異音の発生を根本から断つことができます。

解決策2:純正クッション部品によるスマートな解決

より「純正然」とした仕上がりを求める場合は、スズキからこの問題に対応するための純正クッション部品が提供されていることがあります。

これは車種や年式によって設定が異なるため、ディーラーに部品番号を問い合わせてみるのが確実です。

取り付けは、グローブボックスを片側ずつずらしながら、所定の位置に部品を滑り込ませるようにして行います。

ただし、この作業もプラスチックが硬い寒い時期は、部品を破損させるリスクがあるため避けた方が賢明です。

解決策3:収納物の整理という意外な盲点

異音の原因が、グローブボックス自体ではなく、その中に収納されている物が動くことによる場合も少なくありません。

車検証ケースや小物、充電ケーブルなどが走行中の振動でぶつかり合って音を立てていることがあります。

ボックス内に小型の仕切り板やウレタンフォームを設置して収納物を固定するだけで、あっさりと異音が解消されるケースも多いので、一度中身を見直してみることをお勧めします。

ジムニーのグローブボックスの外し方応用編

- エアコンフィルター交換へのアクセス

- ヒューズボックスの配置と見方

- USBポート増設のための電源確保術

- ドライブレコーダー設置の配線方法

- グローブボックス内の仕切りで収納力アップ

- まとめ:ジムニーのグローブボックスの外し方

エアコンフィルター交換へのアクセス

グローブボックスを外す最もポピュラーな目的が、このキャビンエアフィルター(一般的にエアコンフィルターと呼ばれる)の交換作業です。

このフィルターは、車内に取り込まれる外気から、目に見えないホコリ、花粉、PM2.5、黄砂といった汚染物質やアレルゲンを捕捉し、クリーンな車内環境を維持するための、いわば「車内のマスク」の役割を担っています。

フィルターハウジングへのアクセス方法

グローブボックスが無事に取り外せると、その奥の中央付近に、長方形のプラスチック製のフタが見えます。

これがフィルターを格納しているハウジングのカバーです。

通常、このカバーの側面(ジムニーの場合は左側)にあるツメを指で軽くつまみ、内側に押しながら手前に引くことで、工具不要で簡単に取り外すことができます。

カバーを外すと、中に収まっている古いフィルターが見えるので、そのまま指でつまんでまっすぐ手前に引き抜くだけで取り外しは完了です。

交換を怠ることで生じるデメリット

フィルターの交換を怠り、目詰まりが進行すると、以下のような様々な問題が発生します。

- エアコンの風量低下: 空気の通り道が塞がれ、エアコンの効きが悪くなります。

- 不快な臭いの発生: フィルターに付着したホコリや湿気を栄養源にカビや雑菌が繁殖し、酸っぱいような不快な臭いを発生させます。

- 燃費の悪化: 空気を送り出すブロアモーターに過剰な負荷がかかり、結果的に燃費の悪化につながる可能性があります。

一般的な交換の目安は、1年に1回、または走行距離10,000km〜15,000kmとされています。

数分で完了する簡単な作業で、ドライブの快適性が大きく向上するため、定期的な交換を強く推奨します。

ヒューズボックスの配置と見方

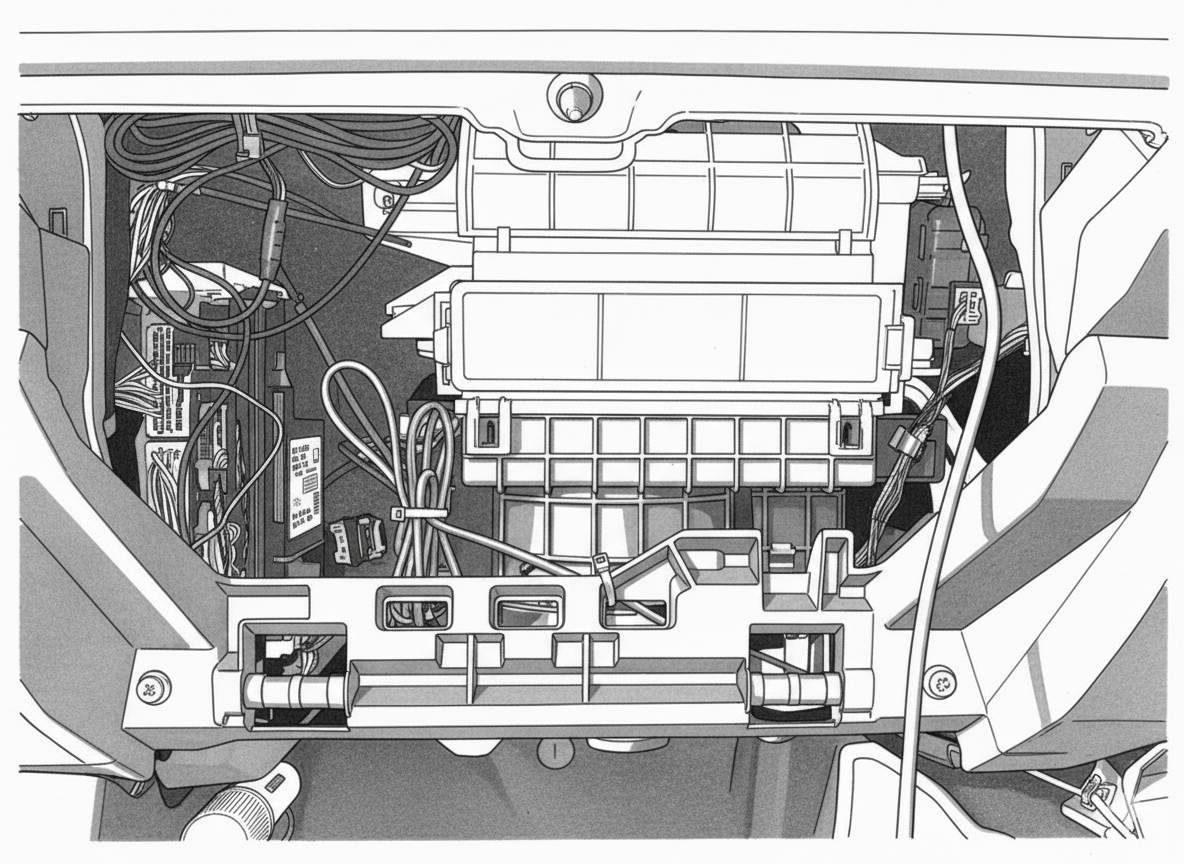

グローブボックスを取り外した先には、電装系DIYの聖域とも言える、もう一つの重要なエリアが姿を現します。

それが、助手席の左足元、キックパネルの上部にひっそりと配置されている「ヒューズボックス」です。

ここは、カーナビゲーションシステム、オーディオ、室内灯、アクセサリーソケットなど、車内の快適装備を支えるほとんどの電装品を、過電流から保護している電気系統の中枢部です。

ヒューズボックスカバーの解読

ヒューズボックスには、ホコリや衝撃からヒューズを守るためのカバーが取り付けられています。

このカバーの裏側には、どのヒューズがどの回路に対応しているかを示す配置図がエンボス加工で記載されています。

しかし、その表記は「RADIO」や「ACC2」、「DOME2」といった専門的な略語で書かれているため、初めて見る方には、まるで暗号のように感じられるかもしれません。

DIYで安全に電装品を取り付けるためには、この配置図を正しく解読し、目的の電源(常時電源、アクセサリー電源など)がどのヒューズから供給されているかを正確に把握することが絶対条件となります。

以下の表は、その「暗号解読器」として、ジムニー(JB64/JB74)における代表的なヒューズの役割を分かりやすくまとめたものです。

| ヒューズラベル (カバー記載) | アンペア数 | 電源の種類 | 保護回路 / 一般的な用途 | 推奨されるDIY用途 |

|---|---|---|---|---|

| RADIO | 15A | 常時電源 (BATT) | カーナビ、オーディオのメモリーバックアップ | ドライブレコーダーの駐車監視機能など、エンジン停止中も電力を必要とする機器に最適 |

| ACC2 | 15A | アクセサリー電源 (ACC) | アクセサリーソケット(シガーソケット) | ドライブレコーダーの主電源、USBポート、レーダー探知機など、キーをACCまたはONにした時にのみ作動させたい機器に最適 |

| DOME2 | (車種による) | 常時電源 (BATT) | 室内灯(ルームランプ) | 駐車監視機能などにも利用可能だが、一般的にはRADIOヒューズが推奨される |

この表を参考にすることで、電装系DIYの第一歩を安全に踏み出すことができます。

ただし、年式やグレードによって仕様が異なる場合があるため、作業前には必ずご自身の車両のヒューズボックスカバーを確認してください。

USBポート増設のための電源確保術

現代のカーライフに欠かせないスマートフォンやタブレットの充電環境を整えるため、USBポートを増設する際も、このヒューズボックスからの電源確保が最も安全かつスマートな方法です。

正しい知識と適切なツールを使用することで、初心者でも確実な作業が可能になります。

電源の種類を理解する

まず、車両から取り出せる電源には、主に3つの種類があることを理解しましょう。

- 常時電源 (BATT/Constant): バッテリーから直接供給される電源で、エンジン(キー)の状態に関わらず常に電力が供給されています。

- アクセサリー電源 (ACC/Accessory): キーを「ACC」または「ON」の位置にした時にだけ電力が供給されます。USBポートのように、エンジンがかかっている時だけ使いたい機器の電源として最適です。

- イグニッション電源 (IG/Ignition): エンジンが始動している時にのみ電力が供給される電源です。

安全な電源取り出しのための必須ツール

配線を傷つけずに安全に電源を確保するためには、「ヒューズ電源取り出しコード(フリータイプヒューズ電源)」という便利なアイテムの使用が一般的です。

これは、既存のヒューズと差し替えるだけで、簡単かつ確実に追加の電源を取り出すことができる分岐コードです。

例えば、「ACC2」の15Aヒューズを抜き、代わりに同じアンペア数のヒューズ電源取り出しコードを差し込むことで、USBポート用のACC電源を安全に確保できます。

また、作業の信頼性を高めるために「検電テスター」の使用を強く推奨します。

これは、目的のヒューズ端子に意図した通りの電源(キーONで12Vが流れるなど)が来ているかを、接続前に視覚的に確認するためのツールです。

この一手間が、誤接続による車両の故障やヒューズ切れといったトラブルを未然に防ぎます。

ドライブレコーダー設置の配線方法

万が一の事故やあおり運転に備え、今や車両の必須装備となったドライブレコーダーも、ヒューズボックスから電源を取ることで、シガーソケットを使わずに配線を隠し、インテリアの美観を損なうことなくスマートに取り付けることができます。

特に、エンジン停止中も録画を続ける「駐車監視機能」付きのモデルを設置する場合は、2種類の異なる電源をヒューズボックスから確保する必要があります。

1. 駐車監視用の「常時電源 (BATT)」

駐車中の当て逃げなどを記録するために、エンジン停止中もカメラに電力を供給し続ける必要があります。

この電源は、前述のヒューズボックス一覧表を参考に、「RADIO」や「DOME2」といった常時電源が供給されているヒューズから取り出すのが一般的です。

2. 主電源用の「アクセサリー電源 (ACC)」

通常の走行中の録画を行うための主電源です。

エンジン(キー)のON/OFFに完全に連動させるため、「ACC2」のヒューズから取り出します。

これにより、乗り降りの際に手動で電源を操作する必要がなくなります。

配線とアース接続の基本手順

具体的な手順としては、まずグローブボックスを外し、ヒューズボックスから上記の2種類の電源を「ヒューズ電源取り出しコード」を使ってそれぞれ分岐させます。

次に、マイナス線であるアース線(通常は黒色で、端子がクワガタ状になっている)を、キックパネル付近にある車体の塗装されていない金属ボルトなどに共締めして、確実に車体へ接続します。

電源コードは、ダッシュボードの裏側やAピラーの内張りの内部に隠しながら、フロントガラス上部のカメラ設置位置まで引き回します。

全ての配線を接続したら、内張りを元に戻す前に必ずキーを回して動作確認を行い、キーのON/OFFやエンジン停止後に、ドライブレコーダーが意図した通りに作動するかをチェックすることが重要です。

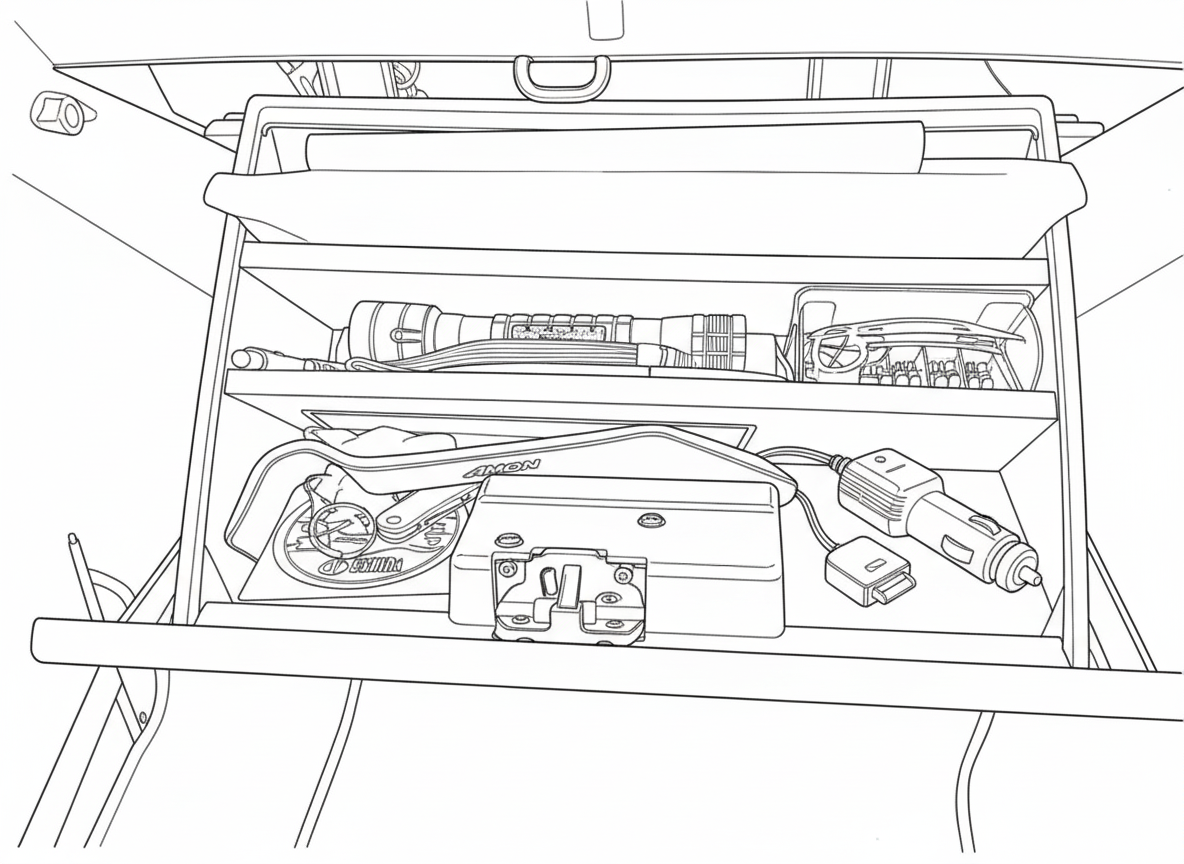

グローブボックス内の仕切りで収納力アップ

ジムニーのグローブボックスは、そのコンパクトな車体設計上、収納容量が限られています。

標準の状態では、車検証や取扱説明書などを入れると、すぐにスペースがなくなり、中で小物が散乱してしまうことも少なくありません。

しかし、少しの工夫でこの限られたスペースを有効活用し、収納力を劇的に向上させることが可能です。

手軽なアイデア:100円ショップの活用

最も手軽に始められるのが、100円ショップなどで販売されている小型のプラスチック製仕切り板やメッシュケースを活用する方法です。

これらを使ってボックス内にコンパートメントを作ることで、車検証、メンテナンスノート、小物、充電ケーブルなどを機能的に分類して収納できます。

これにより、必要なものを探す手間が省けるだけでなく、物が動くことによる異音の発生も抑制する効果が期待できます。

専用設計品による最適なフィット感

より高いフィット感と収納効率を求めるなら、ジムニー(JB64/JB74)専用に設計されたアフターマーケットの収納トレイや仕切り板の導入がおすすめです。

これらの製品は、グローブボックス内部の複雑な形状に合わせて精密に設計されているため、スペースを1ミリも無駄にすることなく活用できるのが最大の魅力です。

車検証を立てて収納できるタイプや、小銭やカードを整理できるスリットが付いたものなど、多種多様な製品が市場に出回っています。

これらのアイテムを賢く利用することで、乱雑になりがちなグローブボックス内を、機能的で使いやすいパーソナルな収納スペースへと変貌させることができます。

まとめ:ジムニーのグローブボックスの外し方

- ジムニーのグローブボックス脱着はDIYの基本であり第一歩

- 作業を始める前には破損リスクを避けるための注意点を理解する

- プラスチック部品は気温が低いと硬化し破損しやすくなる

- 公式手順は硬く、多くのオーナーは下部ヒンジから外している

- オーナー推奨手順は「真上へ持ち上げる」のが最も重要なコツ

- 再取り付け時は「カチッ」とヒンジがはまる音を確認する

- 走行中の異音はクッションテープを貼ることで手軽に対策可能

- グローブボックスを外すとエアコンフィルターにアクセスできる

- フィルターは年1回または1万km走行ごとの交換が推奨される

- フィルター交換を怠ると風量低下や悪臭の原因になることがある

- 助手席足元上部には電装DIYの要であるヒューズボックスがある

- ヒューズ電源は常時電源とアクセサリー電源の区別が大切

- ヒューズ電源取り出しコードを使えば安全に電源を分岐できる

- USBポート増設にはACC電源を利用するのが一般的である

- 駐車監視機能付きドラレコには常時電源とACC電源の両方が必要

参考サイト一覧

kentaro.blog[けんたろう]様

ブログ記事:

JB64/JB74ジムニー グローブボックス外し方のコツ

みんから:

グローブボックス取り外し方

当サイトで人気の記事