ジムニーで愛犬と快適に旅する要点

- 大型犬とジムニーの積載計画

- 後部座席 犬の固定と配置

- 犬用シートの選び方と比較

- ペットシートで汚れ対策

- 犬を乗せる前の準備手順

- 犬 仕様に近づける装備

大型犬とジムニーの積載計画

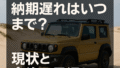

車内レイアウトを設計する出発点は、犬の体格と車両側寸法の双方を正しく把握することにある。ジムニー(JB64)では後席を倒すことで床面の連続性が高まり、長尺物の積載が想定されている。まずは荷室長・荷室幅・荷室開口の高さと幅、後席倒し時に生じる段差、ヒンジやフェンダーの内張りで狭くなる箇所など、実測値をメモし、クレート外寸と照合する。大型犬用クレートは外寸が大きく、開口部を通過できるかが実運用の律速点になりやすい。荷室だけでなく、シートを前出しした際の通路幅や斜め入れの可否も検討に含めたい。

採寸と配置の基本手順

- 車両側:荷室長・荷室幅・開口高と幅・後席倒し時の段差を実測

- クレート側:外寸と内部の有効寸法(内寸)を把握

- 出し入れ動線:開口通過可否、斜置きや先入れ方向を確認

- 固定点:ラゲッジフックやシートベルト通し位置を割り当て

- 荷重想定:急制動・旋回・段差通過時の荷重方向をイメージ

大型犬の快適性は内寸で決まる。一般に、体長・体高・肩幅に応じて、方向転換と伏臥ができる余裕が望ましい。航空輸送で参照される目安式は車載でもサイズ検討のヒントになるが、道路走行では振動・騒音や温湿度の影響も加わるため、底面を水平に保ち、横滑りを抑えるゴムマットや摩擦係数の高いマットを併用すると安定する。クレートは荷重中心が低くなるよう床面に近い位置へ置き、前方衝突時に前へ飛び出さないよう前後方向の固定を優先して設計する。

ポイント:固定は前後左右の3点以上で行い、ベルトは引張方向をそろえる。底面には滑り止め、側面には緩衝材を追加し、角部が内装に干渉しないよう養生する。後席を片側起こしたレイアウト(6:4分割等がある車種)と比較し、オフセット配置により運転席のスライド量や視界を確保する方法も検討価値が高い。

この部分は横にスクロールできます。

| 比較項目 | ジムニー(JB64)参考 | 大型犬用クレート例(概略) | 確認ポイント |

|---|---|---|---|

| 荷室活用 | 後席倒しで長尺物対応が想定される | 外寸が長100×幅65〜70×高75〜85cm級が一般的 | 開口通過・段差解消・斜め配置の可否 |

| 固定方法 | ラゲッジフックや後席ベルト取り出しを活用 | ベルト通し孔やフレームに荷重を掛けられる構造 | 前後左右の遊びを数cm以内に抑制 |

| 通気・遮熱 | エアコン風路と直射日光の関係を確認 | 3方向以上の通気孔と日除けを併用 | 夏季は遮熱カバーと断熱マットを追加 |

後部座席の愛犬の固定と配置

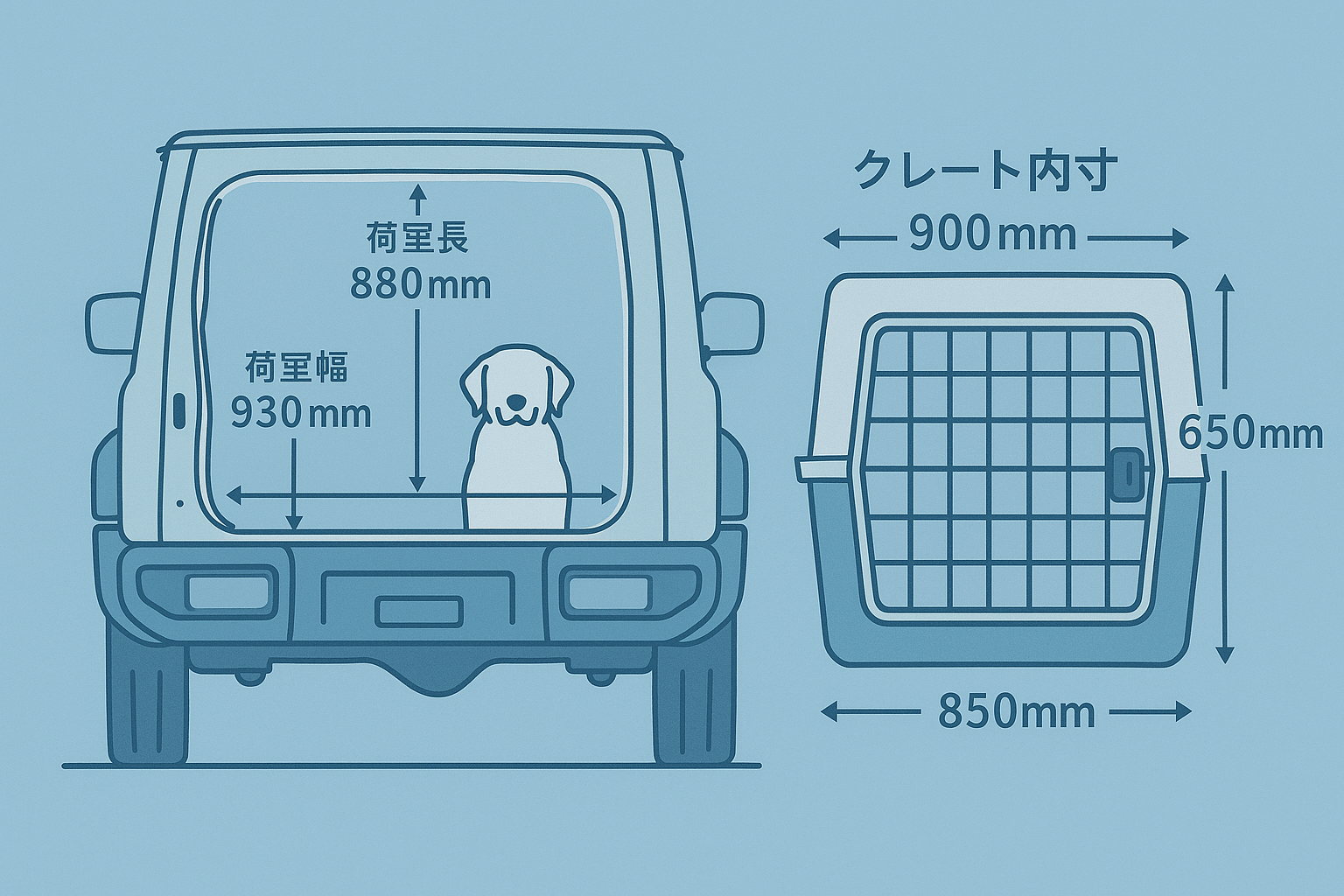

安全設計では、運転者の視界・操作・車両安定性を妨げないことが第一条件になる。犬の固定はクレート+ベルト固定を基本とし、クレートが使えないケースではハーネス一体型の車載用固定具を用いて後部座席に拘束する。後者の場合でも、首輪への直結は避け、胸部と体幹で荷重を受ける構造を選ぶと負荷分散がしやすい。座席面はハンモック型カバーで落下防止を図り、ISOFIX取付部やシートベルトを覆い隠さないようカバーの開口部を合わせておく。

レイアウト別の固定アプローチ

- 後席足元にクレート:前席と後席の座面に挟み、ベルトで前後方向を拘束

- 後席座面にクレート:ヘッドレスト支点+座面経路でベルトを対向張り

- 荷室にクレート:ラゲッジフックとカラビナで対角固定、底面に滑り止め

- クレート不使用:ハーネス固定具をシートベルトと連結、可動域を最小化

固定の成否はベルトの取り回しに左右される。荷重方向(前後左右・上下)ごとに張力の逃げ道がないよう、左右対称にベルトを配し、ベルト幅は25〜38mm程度のラチェット式またはバックル式を用いると調整が容易だ。金属バックルは内装との干渉で異音や傷の原因になるため、接触部は養生テープやパッドで保護する。シートバックを起こして使う場合は、背面とクレートの間にフォーム材を挟み、ブレーキ時の前突を抑える。荷室使用では、ヒールダウンや段差通過で上下方向の入力が増えるため、底面の防滑+ベルトの上下方向拘束の併用が有効だ。

注意:固定具の耐荷重表示と実重量を照合し、安全率(想定荷重に対し1.5〜2倍程度を目安)を確保する。ベルトは経年や紫外線で劣化するため、繊維の毛羽立ちや裂けが見られたら早期交換する。窓際に配置する場合は、直射日光による車内温度上昇を想定し、遮光シェードやブラインドで日射を管理する。

犬用シートの選び方と比較

犬用シート(車載ベッド)やドライブボックスは、クレートに比べて乗車姿勢の自由度が高い一方、拘束力は製品依存である。選定の軸は、対象犬の体重・体長、固定構造(シートベルト通し/ISOFIX互換の有無)、側壁の高さと剛性、底面の滑り止め、洗浄性(カバー脱着可否)など。小型〜中型犬では視界確保による安心感が得られやすく、落ち着いて座れる犬であればドライブボックス型が扱いやすい。大型犬では座面幅と耐荷重の制約が厳しく、シート単体では拘束が不足しやすいため、ハーネス連結やハンモック型カバー+滑り止めの併用が前提となる。

機能比較と選定チェック

- 固定構造:ベルト通しの位置と本数、対向固定の可否

- 側壁・縁の高さ:旋回時の横ずれ抑制と姿勢保持

- 底面:防滑材とクッション性、フレームのたわみ

- 耐荷重:体重+動的荷重を見込み安全率を確保

- 清掃性:防水・撥水・カバー丸洗い可否

選定後は必ず仮組みと短距離テストを行い、急制動・旋回・段差通過時の姿勢変化を点検する。犬が前方へ身を乗り出す挙動が見られる場合は、ベルト取り回しの再設計や側壁の補強を検討する。後部座席を常用する家族がいる場合は、脱着の容易さや収納性も実用性に直結する。なお、犬用シートを主用する場合でも、長距離や高速道路中心の行程ではハードクレートの安全性が一般に高いと考えられているため、用途と行程に応じて使い分けると合理的だ。

ペットシートで汚れ対策

シートや荷室の保護は、犬の快適性と車両の資産価値を両立させる基礎整備に位置づけられる。素材・固定構造・清掃性の三点で考えると整理しやすい。素材はポリエステル基布にTPUやPUのコーティングを施した防水タイプが主流で、表面は撥水、裏面は防滑ドットやメッシュ構造を組み合わせる製品が多い。固定はヘッドレストループ、座面バックル、シートベルト通し、ISOFIX用のアクセススリットの四系統が代表的で、走行中の滑走や捲れ上がりを防ぐには対向する二方向以上で張ることが有効だ。清掃は抜け毛・泥・水濡れ・臭気の四要素に分け、乾式(シリコンブラシ、粘着クリーナー、静電ブラシ)と湿式(中性洗剤希釈、ぬるま湯拭き取り)を使い分ける。抜け毛が繊維奥に絡む場合は、毛が逆立つ方向にブラシを動かしてから粘着クリーナーで仕上げると回収効率が高い。夏季は直射日光で樹脂臭が強くなることがあり、換気と日陰駐車の組み合わせで臭気を軽減しやすい。

タイプ別の特徴

- ハンモック型:後席全面を覆い、足元落下を抑制

- ベンチ型カバー:座面と背面を保護、乗員と同乗しやすい

- ラゲッジライナー:荷室床・側壁・バンパー上面まで延長可

- ドアガード:爪傷と泥跳ねを軽減、脱着が容易

- シートバックプロテクタ:後席背面を保護、クレート接触部の摩耗対策

この部分は横にスクロールできます。

| アイテム | 推奨シーン | 固定方法 | 留意点 |

|---|---|---|---|

| ハンモック型 | 後席で犬が横になる行程 | 前後ヘッドレストにベルト、座面バックルで補助 | ISOFIXやバックルを塞がない切り欠きが必須 |

| ベンチ型カバー | 同乗者と並走、短距離の移動 | 背面ゴムバンド+座面アンカー | 単体では拘束力不足、ハーネス固定を併用 |

| ラゲッジライナー | クレートや汚れ物の積載 | 面ファスナーやフックで側壁と床に固定 | エアダクトやラゲッジフックを塞がない設計 |

| ドアガード | 窓際での待機、飛沫や爪傷対策 | ドア上部差し込み+吸盤 | 夏季は吸盤の脱落に注意、清掃で密着力維持 |

用語解説:ISOFIX(アイソフィックス)はチャイルドシート固定用の国際標準規格で、座面奥のバーに金具で固定する方式。犬の装備を取り付けるものではないが、ISOFIXポートを塞がないことは安全上の配慮として重要。アクセス用の切り欠きがあるカバーを選ぶと、同乗者が乗る場面でも柔軟に対応できる。

仕上げとして、座面と背面の間に滑り止めマットやフォーム材を差し込み、ブレーキ時の前突や座面のズレを抑制する。ラゲッジ使用時は開口部のバンパープロテクタを延長し、乗降時の爪傷や泥の付着を減らすと清掃時間を短縮できる。消臭は換気と清掃を基本とし、芳香剤は犬の嗅覚への刺激が強い場合があるため、無香〜弱香の範囲で管理するのが無難だ。

愛犬を乗せる前の準備手順

準備は「前日」「出発前1時間」「乗車直前」の三層で考えると漏れが少ない。前日はクレートや犬用シートの固定具を点検し、ベルトの毛羽立ちや縫製のほつれ、バックルの作動を確認する。給水ボウル、吸水タオル、排泄用の袋、ウェットシート、予備のリード、常備薬、証明書類(狂犬病予防接種やワクチンの控え等)をまとめ、車内の風の流れが遮られないよう荷物の置き場を計画する。出発前1時間は、食事を満腹にしないこと、散歩で排泄と軽い運動を済ませること、被毛のブラッシングで抜け毛を減らすことが実用的だ。直前には車内の温度と湿度を整え、エアコンでプレクーリングし、金属バックルやバックルガードが高温になっていないか触れて確認する。

チェックリスト

- 固定具の点検と再締結

- 給水・排泄・被毛ケアの事前実施

- 持ち物の最小限化と風路の確保

- 車内温度・湿度のプレクーリング

この部分は横にスクロールできます。

| 準備項目 | 目安 | 目的 |

|---|---|---|

| 食事タイミング | 出発2〜3時間前に軽め | 車酔いリスクの緩和 |

| 水分補給 | こまめに少量ずつ | 脱水と熱ストレス対策 |

| 温度管理 | 外気温に応じて事前冷房 | 乗車直後の負担軽減 |

| 装備点検 | 固定具・バックル作動確認 | 走行中の緩み・脱落防止 |

夏季の高温環境では、冷房のない車内は短時間でも危険な温度域に達することがあるとされる。停車中はエアコン停止後の温度上昇に注意し、犬だけを車内に残さない運用が安全側とされる。走行中は風路を遮らない配置とし、後席や荷室まで風が届くよう吹き出し方向を調整する。休憩は1〜2時間ごとを目安に取り、給水と軽い歩行でリフレッシュする。酔いやすい個体は視覚刺激を減らすため、クレートの側面を布で覆う方法が知られている。到着前には排泄と給水を済ませ、帰路に向けた装備を再点検しておく。

犬仕様に近づける装備

車両を犬仕様に近づける発想は、固定点の信頼性、床面の平滑化、温熱環境の平準化、清掃性の確保の四本柱で構成できる。固定点はラゲッジフックやシートベルトのアンカーなど、ボディに堅牢に結合された箇所を優先し、対角線方向にベルトを張ると横荷重に強い。床面はフラットボードやフォーム材で段差を解消し、クレート底面が水平を保つようにする。温熱面では遮光サンシェード、UVカットフィルム、荷室用の循環ファン、温湿度計やロガーを用いて、後席・荷室の温度偏差を把握し是正する。清掃性は、ラバー系ラゲッジマット、取り外し可能なカバー、洗えるブランケットなどの併用で高められる。

実装のヒント

- ラゲッジフックの活用:ベルトを対向させ前後左右を拘束

- フラットボード:段差を解消しクレートの傾きを抑制

- 防滑マット:底面の横滑りを低減

- 循環ファン:後席や荷室の風路を補助

- 温湿度管理:温度計・ロガーで偏差を可視化

注意:電装や構造に関わる改造は、車検や保安基準との整合が必要になる場合がある。取り付けは純正の固定点を優先し、粘着やビス止めは配線・エアバッグ・樹脂クリップ位置を避ける。疑問があれば専門業者に相談し、後付け装備の脱落や視界妨害が生じないよう、走行前に点検する。

長距離では、犬が接触する面の圧力分布を均すため、クッション性の高い下敷きと通気性のある表地を重ねると蒸れを抑えやすい。水分や砂の侵入が多いレジャーでは、濡れもの用のバケツや撥水バッグを荷室に常備し、他の荷物とのクロスコンタミネーション(異物混入)を避ける。臭気は換気・洗浄・乾燥のサイクル管理が基本で、乾燥が不十分だと雑菌の繁殖で再発しやすい。帰宅後は装備を分解して水洗いし、日陰で完全乾燥させてから再組立てすると、次行程の準備が効率化する。

ジムニーに愛犬と乗る際の安全と法規のチェック

- シエラ 犬との相性と工夫

- 乗ってる人の口コミ・感想レビュー集

- 道路交通法と安全基準の要点

- 休憩計画と車酔い対処法

- まとめ ジムニー 愛犬で叶える旅

シエラ(JB74)と愛犬との相性と工夫

同じ系譜の中でも、シエラは外観寸法と足まわりが拡幅され、横方向の余裕と直進安定性に配慮されたセットアップが採られている。犬とのドライブで注目すべきは、荷室幅方向のゆとり、後席の分割可倒化によるレイアウト自由度、タイヤ外径とサスペンション設定がもたらす乗り心地の違いである。大型犬のクレートは外寸が大きく、最初のハードルは荷室開口と奥行きよりも横幅の確保になることが多い。シエラではこの点で選択肢が広がり、ハードクレートの据え付けや、ハンモック型カバーとハーネス固定を併用した後席活用など、複数プランの検討余地が生まれる。

一方で、同乗者の乗降や荷物との干渉、後席使用時の前席スライド量など、日常の使い勝手は個々の家庭事情で評価が分かれる領域である。犬用シートやペットシートを前提とした場合、座面の横幅・背もたれの高さ・ヘッドレストの形状が固定力やフィット感に影響する。ヘッドレストが太い場合はベルトの滑り止めを追加し、背面側に面ファスナーや補助ベルトを配して捲れ上がりを抑えると安定する。荷室使用では、側壁の内張りやフェンダー形状で最狭幅が決まるため、最狭部の幅とクレートの最大幅を照合するのが実務的だ。

この部分は横にスクロールできます。

| 用途 | ジムニーが向くケース | シエラが向くケース | 装備の工夫 |

|---|---|---|---|

| 日常の送迎 | 狭い路地や立体駐車場の取り回し重視 | 同乗者と大型犬を同時に乗せる余裕を確保 | ハンモック型+ハーネス固定で座面全体を活用 |

| 長距離旅行 | 最小回転半径と車体の軽さで休憩頻度を柔軟化 | 横幅のアドバンテージで大型クレートの選択肢拡大 | フラットボードと防滑マットで床面を水平に維持 |

| アウトドア | 軽量ボディで未舗装路の段差をいなす | ワイドトレッドが荷物満載時の安定に寄与 | 泥汚れ対策のラゲッジライナーとバンパーガード |

用語解説:トレッド(左右輪中心間距離)は車の横方向の安定性に関わる寸法で、広いほど横Gに対するロールの起点が外側へ移り、同じ速度域なら挙動が穏やかになりやすい。ホイールベース(前後輪中心間距離)は直進安定性やピッチングの収まりに関与し、快適性の体感に影響を与える。いずれも体感にはタイヤ空気圧やサスペンションの減衰設定が強く関わるため、総合で評価するのが実務的である。

犬の快適性は床面の水平と振動の少なさに直結する。荷重の大きい大型犬では、底面のたわみ量がストレスにつながることがあるため、フレーム剛性の高いクレートを選び、底面全体に支持を持たせる。温熱環境は車種差よりも日射条件と内装色、窓面積の影響が大きいため、遮光シェードと通気の確保を基本として、温湿度計で後席・荷室の偏差を確認すると管理が容易だ。

乗ってる人の口コミ・感想レビュー集

公開レビューや掲示板で広く共有されている傾向を整理すると、走破性と取り回しを評価する声が多く、静粛性や高速安定性については専用の大型SUVと比較して割り切りが必要という受け止めが一般的である。犬との同乗に限定すると、後席を倒してクレートを安定固定する使い方が多く言及され、ハンモック型のペットシートで抜け毛や泥の管理をしやすくしたという報告が目立つ。一方で、荷室高と開口高の制約から、超大型犬用クレートは選択肢が限られるという声も見られる。これはシエラでも本質的には同じ課題だが、横方向の余裕で若干の選択肢拡大が期待できるという評価が併記されることが多い。

日常域では、最小回転半径の小ささと車両寸法のコンパクトさが動物病院やペット施設の駐車場で扱いやすいという意見が多い。長距離では、車酔い対策として視覚刺激を減らすための目隠し、クレート内での姿勢安定のためのクッション追加、休憩頻度を短めに取る運用が共有されている。後付けの循環ファンやサンシェードの併用、夏季の駐車は日陰優先など、温熱環境の管理に関する工夫も一般的だ。犬用シートベルトの首輪直結は避けるという注意喚起も広く共有されており、胸部で荷重を受けるハーネスタイプが選ばれやすい。

レビューの読み解き方:投稿は個々の使用条件や地域・気候で結果が異なる。判断材料としては、犬の体格・同乗人数・走行時間・道路環境をセットで読み、同様の条件の声を重視するのが実務的である。評価が分かれる領域(静粛性・乗り心地・積載の融通)では、装備の追加や運用の工夫で折り合いを付けられるかを検討し、購入や装備導入の優先順位を決めると良い。

総じて、ジムニー/シエラは犬との外出に関する基本要件(固定点の確保、清掃性、取り回し)を満たしやすい一方、積載体積の絶対値や長距離の静粛性で妥協が必要になる場面があるという受け止めが多い。したがって、クレートサイズと荷室の実測、温熱環境の対策、固定具の堅牢化の三点を優先課題とし、計画的に対策を進めると失敗が少ない。

道路交通法と安全基準の要点

日本の道路交通法では、運転者の視野や操作を妨げる乗車方法を禁じる規定(第55条第2項)と、状況に応じた安全運転義務(第70条)が定められている。犬を車に乗せる場合、これらの趣旨に照らすと、運転席や助手席周辺で犬が自由に動ける状態は望ましくなく、後部座席または荷室での確実な固定が求められると解釈されることが多い。固定方法は、クレートをベルトで車体の固定点に結合する方式が基本で、クレートを使わない場合も、胸部で荷重を受けるハーネスと車両のシートベルトを連結して可動域を制限する。

窓から頭部を出す行為は飛来物や接触の危険があり、ドアロックの確実化と窓開度の制限が推奨される。温熱環境の管理では、季節・天候・直射日光に応じて、後席・荷室まで風が届くよう送風方向を調整し、停車時は遮光と換気、走行時は循環を確保する。停車中に犬だけを車内に残す行為は熱ストレスの観点から危険性が指摘されており、短時間であっても避ける運用が安全側である。条文の原文は電子政府サイトで公開されている(出典:e-Gov 法令検索「道路交通法」)。

注意:法令の解釈や取締り運用は地域や状況で異なる可能性がある。疑問点がある場合は、所轄警察や自治体の窓口に確認し、最新の通達やローカルルールに従う。車両改造や固定具の取り付けが保安基準に抵触しないかは、車検時の指摘事項にもなり得るため、純正の固定点と取扱説明書の指示に従うのが安全側の運用である。

休憩計画と車酔い対処法

長距離の行程を計画する際は、走行条件と犬の個体差を前提に、休憩の間隔と質を設計する。目安として1〜2時間ごとに停車し、日陰で給水と軽い歩行を行うと体温と緊張のリセットにつながりやすい。休憩箇所は出発前に複数候補を地図上で用意し、混雑や天候の変化に応じて柔軟に衣替えできるよう、次善・三善のプランを持っておくと安全側に寄せられる。アスファルトは季節・時間帯で温度が大きく変化するため、路面温度が高い場合は芝や土の歩行路を選ぶ。歩行は匂い取りの時間も含めて5〜10分程度を基本に、挙動が落ち着かない場合は刺激の少ない場所へ移動し、視覚・聴覚刺激を減らすと回復が早い。

車酔い(動揺病)は、内耳の前庭系(平衡感覚)と視覚情報の不一致が引き金とされ、よだれ、欠伸、落ち着きのなさ、嘔吐といった前駆症状が観察されることがある。予防の基本は視覚刺激の低減と温熱・換気の最適化、運転の平滑化である。クレートの側面を布で覆い、外の流れが直接見えないよう配慮すると、視覚入力が穏やかになる。温度は犬が落ち着きやすい範囲(人が清涼に感じる設定よりやや低め)を基準に、後席や荷室まで風が届くよう吹き出し角度を調整する。運転では強い加減速や急旋回を避け、減速は早めに、加速は緩やかに行うと生理的負担が軽くなる。食餌は出発2〜3時間前に軽めにし、乗車直前の大量摂取を避けると酔いの誘発を抑えやすい。給水は少量を複数回に分け、冷たすぎる水で胃腸を刺激しないようにする。

この部分は横にスクロールできます。

| 観察サイン | 想定される状態 | 実務的な対処 |

|---|---|---|

| よだれが増える | 前駆症状の可能性 | 視覚刺激を減らす、窓を直射回避、送風を見直す |

| 欠伸が続く | 緊張や酔いの兆候 | 休憩を早め、静かな場所で歩行と給水 |

| 動き回る・落ち着かない | 固定・姿勢が安定していない | ハーネスやベルトを再調整、底面の滑り止め追加 |

| 嘔吐した | 酔いが顕在化 | 過度に反応せず落ち着いて清掃、短時間の静養と換気 |

停車中は必ず日陰を選び、フロントガラスにサンシェードを設置し、車内の放射熱を抑える。気温が高い時季は、エンジン停止後に短時間でも急激な温度上昇が起こり得るため、犬だけを車内に残さない運用が推奨される。薬剤の使用は個体差や既往歴で適応が異なるため、処方や投与判断は獣医師の指示に従う。市販の酔い止めやサプリメントの是非については、製品成分と犬種・年齢・体重・疾患の条件で可否が分かれることがあるため、事前相談が安全側である。

休憩運用のコツ:停車ポイントは風の通りと日射状況で選び、到着直後は視覚刺激の少ない場所へ移動してから休ませる。復路のために、給水・排泄・固定具の再締結・温度設定の再調整・車内の清掃を短時間でルーチン化すると、再出発の安定性が高い。

まとめ 愛犬と叶えるジムニー旅

- ジムニーでも愛犬との安全なドライブは可能

- 大型犬はクレート内寸と車両の開口を実測

- 固定は前後左右の対向ベルトで遊び最小

- 後部座席はハンモック型とハーネス併用

- ラゲッジはフラットボードと防滑マットが有効

- ペットシートで汚れと落下のリスクを低減

- 温熱は遮光と送風で後席・荷室まで平準化

- 休憩は1〜2時間ごとに給水と歩行を実施

- 車酔いは視覚刺激低減と運転の平滑化で予防

- 窓の開度は最小限にし飛び出しを防止

- 道路交通法の趣旨に沿い運転妨害を回避

- シエラは横幅の余裕で大型クレートが選びやすい

- 取り回しと清掃性を重視し装備を選定

- 出発前点検とプレクーリングをルーチン化